您当前的位置: 首页 > 学校概况

学校简介:

学校教员: 人,学生数量:人, 校友数量: 人,子机构数量:个, 相关机构: 个,受资助项目:项, 文章数: 篇,专利数:项,

在自然界中,具有多个识别域的超分子结构广泛存在,并且能够结合不同的客体分子实现不同的功能。例如,人血清白蛋白(HSA)含有三个同源结构域,其中结构域II倾向于结合大的杂环和带负电的化合物,而结构域III则更适合结合小型芳香羧酸。这类结构在结合了这些小分子客体分子以后就可以开启不同的功能,如选择性催化和传输。然而,设计人工多位点识别体系来模拟自然界这类超分子结构的功能是非常具有挑战的。针对这一问题,西安交通大学材料学院张明明教授课题基于多组分配位自组装构筑了一系列具有不同识别域的梯形三空腔金属笼。由于引入了线性半刚性八齿羧酸钠配体,基于卟啉的金属笼能够通过封装富勒烯分子发生结构变化,在加入C60和C70后对晕苯分子展现出不同的识别过程。C60分子优先进入该金属笼的中间空腔,会压缩两个侧空腔的尺寸,使得金属笼的侧空腔可以分别包裹一个晕苯分子。然而C70分子会更倾向于进入两个侧空腔中,从而压缩中间空腔的尺寸,迫使中间空腔来包裹一个晕苯分子。该研究不仅提供了一种设计和制备多空腔金属笼用于异质封装的通用策略,还利用其与富勒烯的结合力差异实现了不同的变构识别过程,有望推动变构超分子体系在选择性输运、药物递送和多组分协同催化等方面的发展。近日,该研究成果发表在国际化学领域权威期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。论文第一作者为西安交通大学材料学院博士生刘海飞,通讯作者为西安交通大学材料学院张明明教授与深圳大学化学与环境工程学院王恒副教授。西安交通大学金属材料强度国家重点实验室是论文第一通讯单位。该研究工作得到了国家自然科学基金、陕西省重点研发计划国际合作项目、西安交通大学基础研究计划等项目共同的资助,论文的表征及测试得到了深圳大学化学与环境工程学院国晨星博士,西安交通大学物理学院侯高磊教授,布鲁克工程师张振义博士,西安交通大学分析测试共享中心的支持。受自然界中机械互锁蛋白质和DNA的启发,机械互锁分子在过去几十年中受到了极大关注,并且被广泛用于构筑机械互锁聚合物和分子机器。由两个环或者笼状结构互相嵌套形成的索烃,是最为基础机械互锁分子之一。然而,虽然利用笼状化合物来构筑索烃结构已经取得了很大的进展,但是利用索烃作为构筑基元来构筑更为高级的机械互锁结构,尤其是刚性的环状多索烃结构却鲜少被报道。张明明教授课题组利用Cu/菲罗啉单元与Pt/吡啶/羧酸的正交自组装,高效制备了一系列双金属核[2]索烃和环状双[2]索烃,其结构得到了单晶X射线衍射的验证。该工作首次报道了由正交金属配位自组装制备的刚性环状双[2]索烃,为利用索烃来构筑高阶机械互锁结构提供了新的思路。之后作者发现这类结构具有广谱的抗菌性能,为高阶超分子结构在生物医学领域的应用提供了借鉴。近日,该研究成果在国际化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)发表。论文第一作者为西安交大材料学院博士生冯倩、西安交大前沿学院博士生丁睿与西安交大材料学院侯亚丽博士,通讯作者为西安交大材料学院张明明教授,西安交大金属材料强度国家重点实验室是论文第一通讯单位。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

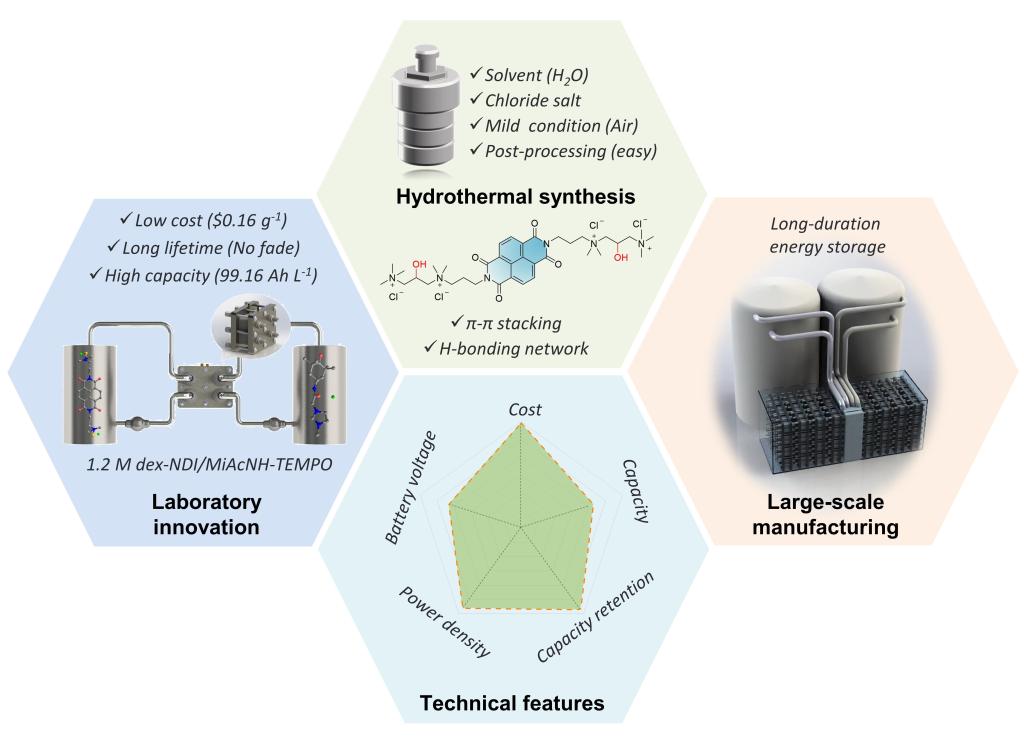

中性水系有机液流电池(AORFBs)有望实现可再生能源从辅助能源向主导能源的转变。其中,电解液材料是液流电池中关键组成部分,是能量存储的核心单元,其成本占系统总成本的50%以上。因此,AORFBs从实验室创新到大规模制造的成功转型在很大程度上依赖于高性能电解质材料的开发。萘二酰亚胺材料因其独特的平面刚性结构以及优异的双电子存储特性而备受关注。然而,萘二酰亚胺衍生物作为负极电解质材料依然面临着高浓度性能不足以及制备成本高昂两大难题。针对上述问题,西安交通大学前沿院何刚教授课题组在前期工作的基础上,利用结构改性修饰策略以及优化制备工艺,在核心萘环末端引入亲水基团,通过水热合成技术实现了萘二酰亚胺材料验室级百克尺度制备。其中,dex-NDI水溶性高达1.85 M和成本低至$0.16 g-1。结合分子动力学模拟,X射线衍射模拟等理论计算以及电喷雾离子时间飞行质谱,变温红外光谱等多种表征技术,深层次揭示了π-π堆积和氢键网络协同效应对萘二酰亚胺材料分子构型稳定性影响的内在机制。匹配负极氮氧化合物电解液(MiAcNH-TEMPO),构建的全电池体系在制备成本,体积容量(54.4 Ah L-1),电池电压(1.27 V),功率密度(318 mW cm-2)以及循环寿命等多个维度展现出显著的优势。这一研究成果不仅为萘二酰亚胺材料相关领域提供了宝贵的借鉴意义,并且推动了中性水系有机液流电池的技术发展。本工作首次提出了水热合成技术规模化制备萘二酰亚胺衍生物的普适方法,阐明了分子间π-π堆积和氢键网络的协同作用,为电解质材料的设计合成提供了新的思路,也为水系有机液流储能技术从实验创新到大规模制造的商业化发展奠定了坚实基础。以上研究结果以论文形式发表在国际化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上,该论文也被选为VIP(Very Important Paper)和Back Cover文章。西安交通大学前沿院博士研究生刘旭和张恒为论文共同第一作者,何刚教授为论文通讯作者,西安交通大学为论文唯一通讯作者单位。相关工作得到了西安交通大学能源与动力工程学院何雅玲院士和李印实教授、北京理工大学李明佳教授的指导和支持。这也是何刚教授课题组在前期萘/苝二酰亚胺基液流电池关键电解液材料研究领域中的又一重要突破。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

5月20日,西安交通大学医学部与兵器工业卫生研究所(兵器工业521所)“公共卫生人才培养基地”签约暨揭牌仪式在521所科研试验楼举办。西安交通大学党委常委、医学部党委书记陈腾,公共卫生学院书记兼院长庄贵华、医学部人才培养处副处长吴小健、科学技术与学科建设处副处长吴斌和公共卫生学院相关院系负责人,521所所长张朝、书记虞青松等参会。虞青松对陈腾一行的莅临表示欢迎,介绍了521所在职业卫生标准方法与制定研究等方面的成果,强调了双方在后续合作中要立足国家重大战略,推进人才联合培养、科研项目合作、学术交流等,推动双方在产学研用等更多领域取得重大进展。庄贵华指出,西安交大作为首批国家高水平公共卫生学院建设单位,将与521所进一步资源共享、优势互补,在合作导师聘任、人才交流、学生实践培养、科学研究和社会服务等方面深化合作,为国家公共卫生事业发展作出应有贡献。虞青松与庄贵华签署了合作协议,与张朝、陈腾共同为“西安交通大学医学部公共卫生人才培养基地”揭牌。陈腾指出,校地双方应契合国家发展需求,面向人民生命健康,通过强科技带动强医疗,力争培养更多高层次应用型公共卫生与医疗人才,推动人类命运共同体建设。张朝向与会嘉宾介绍了521所在职业安全卫生、医疗等板块的基本情况,希望通过本次培养基地建立,为双方搭建良好的沟通平台,将基地建设为“产-学-研”融合的典范,推动国防科技及公共卫生事业的发展进步。公共卫生学院将与521所深化合作,优势互补,落实校企联合人才培养,推进“6352”工程建设,在公共卫生人才培养、科学研究、重大公共卫生事件处置等方面取得成果,不断提升科技创新实力和成果转化效力。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 3

4月19日,西安交通大学教师教学发展中心举办“提升教师教学能力驱动高校人才培养”教学工作坊,本次活动邀请南开大学李霞教授主讲。活动旨在分享南开大学在教师教学能力提升方面的宝贵经验,并探讨如何通过教学创新驱动高校人才培养。来自教学督导组、校内各学院、职能部门以及合作院校在内的30名教师参加。活动由教师教学发展中心副主任高洋和外国语学院钱希教授主持。李霞从未来指向的人才培养目标、为未来而教的南开思考、为未来而教的南开方案、基于O-AMAS的教师教学能力发展四个方面展开报告。李霞及其团队通过多年研究与实践,开发了O-AMAS有效教学模型,该模型以学生多维度学习目标为导向,通过快速激活、多元学习、有效测评和简要总结四个环节,促进学生的主动学习和深度学习。工作坊中,她详细介绍了O-AMAS模型的核心理念,并结合实际案例,展示了如何将该模型应用于不同的教学场景中。李霞还分享了南开大学有效教学团队的发展历程和取得的成就。NKET团队曾荣获国家级高等教育教学成果二等奖,以及天津市高等教育教学成果特等奖。团队开发的“结果导向有效教学设计与实施手册”等新形态教材,已被广泛用于教学实践之中。此外,李霞介绍了南开大学在教学改革方面的一系列措施。活动最后,李霞邀请参会教师通过“洋葱圈”的形式开展互动,让大家在面对面讨论中,分享学习的收获、思考认知的改变,在活跃氛围、调动积极性的同时,再次强调报告主旨。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 5

在国家“双碳”战略需求的背景下,钠离子电池凭借钠资源的低成本优势有望在未来规模储能领域实现广泛应用。作为限制钠离子电池能量密度的关键部分,正极材料的能量密度和循环寿命一直备受广大科研工作者的关注。典型的层状氧化物正极材料在实际应用过程中一直面临着钠空位有序和大体积相变的基础科学问题,这直接了限制了这类正极材料的电化学性能和能量密度。鉴于此,西安交通大学王鹏飞教授课题组提出利用Li+、Mg2+、Ti4+三种特定功能离子的协同效应有效解决了P2型正极材料低电压区域钠空位有序重排和高电压区域大体积相变的难题,设计的正极材料工作电压为3.57 V,可逆比容量达到134 mAh g–1,与硬碳负极匹配的全电池能量密度达到296 Wh kg–1。同时,王鹏飞教授团队通过高通量合成实验绘制层状相的热力学稳定相图,研制出一种P2和O3双相结构共生的新型层状正极材料,两相界面的“互锁效应”有效减小了材料充放电过程中结构应力和晶格错位概率,缓解了大尺寸钠离子脱嵌过程中的相变体积变化,得到了一种可逆比容量为144 mA hg–1,能量密度高达514 Wh kg–1的新型钠离子电池正极材料。关研究成果以《多离子协同抑制P2型正极大体积相变提高钠离子电池性能》(Mitigating the Large-Volume Phase Transition of P2-Type Cathodes by Synergetic Effect of Multiple Ions for Improved Sodium-Ion Batteries)为题于2月21日在线发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。同时以《一种合理的双相调控策略实现高性能钠离子电池层状正极》(A Rational Biphasic Tailoring Strategy Enabling High-Performance Layered Cathodes for Sodium-Ion Batteries)为题于3月1日在线发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上。论文第一作者均为电气学院承志伟博士,西安交通大学王鹏飞教授、肖冰教授、滑纬博研究员以及中科院化学研究所郭玉国研究员为共同通讯作者,论文第一单位均为电工材料电气绝缘全国重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 8

开栏语:全国两会期间,习近平总书记在看望参加政协会议的民革、科技界、环境资源界委员并参加联组会时强调,要加强基础研究和应用基础研究,打好关键核心技术攻坚战,培育发展新质生产力的新动能。西安交通大学认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神,着力发挥高水平研究型大学基础研究主力军作用,深入推进基础学科拔尖人才培养。即日起,新闻网开设【“双基”主力军】专栏,展示学校紧扣发展新质生产力要求,聚焦基础研究与应用基础研究领域,着力推进基础学科人才培养的创新探索。推动新质生产力加快发展,要求高等教育全面提高人才自主培养质量,着力培养具有原始创新力的拔尖创新人才。西安交通大学积极发挥高校作为培养拔尖创新人才的主体作用,把加快发展新质生产力的要求及时传导到教育供给端和人才培养端,以落实2023新版培养方案为重要抓手,主动构建“专业布局前瞻、通专融合紧密、教学组织夯实、数字赋能教育、专业选择自由”的人才培养模式,大力培育高素质创新型人才。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

12月22日下午,西安交大能动学院2022-2023学年“海信奖学金”颁奖仪式在创新港举行。青岛海信日立公司人力资源部招聘经理许珈豪,人力资源部招聘经理张文良,能动学院院长助理王江峰,能动学院辅导员黄亚龙,获奖学生及学生亲友团参加了此次颁奖仪式,颁奖仪式由能动学院辅导员黄亚龙主持。王江峰教授在致辞中,向海信集团对我院学生的关心和支持表示了感谢,希望能与企业一直保持良好的友谊,并期待今后院企有更多的合作与交流。他向全体获奖学生表示了祝贺,并鼓励获奖学生及所有在场学生要树立崇高的人生目标,勤于学习、勇于实践,不辜负社会殷切希望。黄亚龙宣读获奖决定。海信日立公司人力资源部招聘经理许珈豪,人力资源部招聘经理张文良,能动学院院长助理王江峰为获奖学生颁奖。此次颁发的“海信奖学金”,授予15名品学兼优的能动学院学生。获奖学生代表胡文钰代表获奖学生向关心和支持学院发展的海信集团控股股份有限公司表示由衷感谢,对辛勤培育老师表示崇高的敬意。今后以更高的标准严格要求自己,将感恩作为激励和鞭策,以认真严谨的求学态度继续努力学习,坚持钻研和探索,取得更加优异的成绩,回报社会,成为为国家的建设和发展有用的人才。最海信日立公司人力资源部招聘经理张文良与同学们展开了座谈交流,他向获奖学生表示衷心祝贺,介绍了海信日立公司的基本情况以及未来规划,鼓励学生们要努力成才,积极向上,踏实上进,不怕困难,以青春梦想和实际行动成长为社会栋梁。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 17

2022年高等教育(研究生)国家级教学成果奖中,西安交通大学作为第一完成单位获得2022年高等教育(研究生)国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖4项。获奖总数量位居全国高校前茅。其中,研究生院常务副院长吴宏春教授主持的成果“打造‘一主体双导师三保障’的校企深度协同新范式,培养高层次工程技术人才”荣获二等奖。创新体制机制,破解难题形成长效机制研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是国家发展、社会进步的重要基石。我国在短短的几十年间,打造了世界最大规模的研究生培养体系,为国家发展、民族振兴起到了巨大的支撑作用。但与规模快速发展相比,研究生仍存在创新性解决实际问题的能力不足、研究生教育与产业需求不相适应、研究载体资源难以共享、成果产出缺乏实用性等问题。虽然各高校在校企协同、产教融合的工程类专业学位人才培养模式方面进行了大量探索,但仍然普遍存在“校企合作流于形式、合作导师止于挂名、培养模式沿用学硕”的三大顽疾,其根本原因是存在“平台不适配、导师不适应、模式不适合”的“三不适”难题。为解决上述“三不适”难题,西安交大自上世纪80年代就开始探索工程硕士培养模式改革,在国家2009年启动全日制工程硕士培养后,传承创新,深化探索,于2016年形成了“一主体双导师三保障”全日制工程硕士培养新范式,出台了《关于加强专业学位研究生培养的若干意见》,其内涵为校企双方共建一个创新联合体作为研究生培养的实体平台,把“两个家变成一个家”;依托创新联合体聘请校企双方人员作为研究生培养第一责任人,共同担任主导师,把“两个人变成一个人”;通过构建“招生计划源头保障、培养方案顶层保障、培养环节监管保障”的立体式“三保障”体系,确保研究生培养课题与企业攻关课题相统一,把“两件事变成一件事”。经过7年探索和6年推广应用,从源头上破解了我国工程类专业学位研究生培养中普遍存在的“平台不适配、导师不适应、模式不适合”的“三不适”难题,攻克了“校企合作流于形式、合作导师止于挂名、培养模式沿用学硕”三大顽疾,提升了工程类专业学位研究生培养质量,形成了校企“互利共赢”的长效机制,激发了校企双方的内在潜能,实现了两者深度融合。从2016年在18个专业领域试点,推广到全日制工程博士生培养;从2019年以中国西部科技创新港为平台在15个工科类研究院全面实施,到2020年在现代产业学院和未来技术学院进一步推广;从2021年学校出台“百千万卓越工程人才培养”计划,进一步推广覆盖,到2023年“卓越工程师学院”揭牌,本范式切实推动了人才培养质量提升。以“名课程、名教材”为支撑,构建了“到一线实践、做有用科研”的培养体系,培养了一大批高层次工程技术人才,打造出“数值传热学”等一批研究生精品课程,建设了《现代电力系统分析》等一批高质量教材;把到一线实习列为必修环节,共建稳定的专业学位研究生校企协同实践基地372个,研究生参加创新实践系列竞赛获奖576项,涌现了一批如英汉思动力科技有限公司创始人朱瀚琦等的杰出校友。本范式在《高等工程教育研究》等知名期刊发表相关研究论文33篇,受邀在全国研究生教育领域知名会议上交流分享15次,被《光明日报》、人民网等知名媒体报道32次,多次被兄弟高校借鉴采用,在航天科技等龙头企业也得到了推广应用。目前,学校已与500余家企业共建300多个创新联合体。如与航天六院共建的新型涡轮火箭冲压组合动力联合创新团队,瞄准空天组合动力协同攻关,推动产学研用深度融合;与国家电网共建的先进电力能源科学技术研究院,合作开展材料研究、工艺设计、科技成果孵化等;与中核集团共建的先进技术研究院,开启双方在核技术应用等领域全面深入合作的新篇章。学校累计已有3000余名企业主导师指导了8000余名研究生。如中国空间技术研究院首席研究员崔万照作为企业导师,利用中国空间技术研究院在航天微波器件领域的优势,指导研究生参与国家级项目10余项。围绕企业需求,工程硕士每年招生计划从2017年1334人增加至目前2408人,工程博士从6人增加至272人。来自中广核、国网电力、华为等企业专家参与制定了39个专业领域的个性化培养方案及学位授予标准,其中305位专家主讲了143门课程,涉及7个专业领域,涵盖万人次研究生。学校建设了含3018个基础文献的学习系统,供“采集式”学习使用。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。正如央视评论所说,“一主体双导师三保障”的校企深度协同新范式“主动探索21世纪现代大学与社会发展相融合的新模式、新形态和新经验”,在全国高校工程类专业学位教育发挥了重要的示范引领作用,对进一步推动我国工程类专业学位研究生培养高质量发展具有重要意义。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 16

成果名称:国家战略牵引,优势学科协同,电子材料与元器件研究生培养模式探索与实践完成人:徐卓姚熹周济邓龙江李飞朱京平王晓慧朱建国魏晓勇冯玉军李勃吴家刚毕磊胡庆元王政2022年高等教育(研究生)国家级教学成果奖中,西安交通大学作为第一完成单位获得2022年高等教育(研究生)国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖4项。获奖总数量位居全国高校前茅。其中,徐卓教授主持的成果“国家战略牵引,优势学科协同,电子材料与元器件研究生培养模式探索与实践”荣获二等奖。学科历史悠久,面向国家需求,解决电子材料与元器件创新人才培养难题中国是全球制造大国,大约生产了70%的电子整机,但关键元器件国产化率低,高端元器件面临诸多“卡脖子”难题,其主要原因是电子材料与元器件创新人才缺乏。培养大批拔尖创新人才是国家电子信息产业基础性、战略性的根本需求。1958年,无线电元件及材料专业成立,后获批全国首批硕士点、博士点,姚熹院士是该学科全国第一位博士生导师。1986年,专业获批全国唯一国家级重点学科。从1995年起,西安交大、电子科大、清华大学、四川大学四校通过共建课程体系、共担重大项目、共享科研平台、共创校企协同育人和国际合作育人机制,引领了我国电子材料与元器件人才培养发展方向,研究生培养模式与方法成效显著。专家组认为“本成果构建了四校协同的电子材料与元器件高层次人才培养体系,成功地探索出电子材料与元器件研究生人才培养的有效途径,达到国际一流、国内领先水平,具有显著的示范引领作用”。二十多年来,为我国电子材料与元器件行业培养了上千名创新人才,毕业生进入华为、中电科等行业知名企业,在行业龙头企业和科研院所担任重要职位,部分优秀毕业生获得国家科技奖励、入选国家高层次人才计划、担任国家重大重点项目负责人,获全国优博2篇、提名2篇。教学团队中3人当选两院院士,获省级教学奖励6项、国家科技奖励6项。成果在多家高校获推广应用,多次被CCTV、光明日报等全国知名媒体报道。创新教育理念、导入产业需求、科研反哺教学,共建课程教材体系教学团队广泛调研,吸纳国外先进教学理念,将国际学术前沿作为范例融入教材,将产业需求作为问题引入课堂,将团队科研成果作为案例反哺教学,重构课程体系,规划教材体系,与时俱进增加思政元素,解决了早期课程教材体系重书本、轻实践等问题。新增开设学位课及实践课、编写国家级规划教材、建设MOOC在线开放课程,形成了“重基础-强实践”的课程与教材体系,四校共享优质教学资源,并推广到浙江大学、西北工业大学、美国奥本大学、澳大利亚国立大学等国内外著名大学。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 9

近日,第16届全国3D大赛年度总决赛线上赛事圆满结束,本次大赛采用采用线上答辩/评审+线下会议/颁奖的形式进行。西安交大共有4项作品进入决赛,斩获全国一等奖1项,二等奖3项和三等奖1项。本届大赛以“元宇宙,“元”创未来!”为主题,以“三维数字化“与“创新设计”为特色,面向高校大学生赛道分为“数字工业、数字文化、数字人居、元宇宙”四大主题开放赛,评审主要考察设计创意性、技术应用创新性、工程实用性、美学、商业可开发价值、社会价值等多项因素,最终我校“水畔的田域风光”这一作品凭借独特的设计,获得了比赛一等奖;“搬运大师”及“基于线上会议与线下宣讲相结合的元宇宙XR·3D大使项目”“‘线上线下,课上课下’结合3D宣讲项目”获得二等奖,“线上线下宣讲结合的‘3D西交校园行’校园大使项目”获得三等奖。2023第16届全国三维数字化创新设计大赛(简称:全国3D大赛)年度竞赛自3月启动以来,全国31个省/直辖市/自治区赛区,研究生组/本科生组/高职高专组共有800余所高校,1800余个院系,20000余支团队报名参赛。各赛区、各院校经初赛/校赛、网络海选等方式,评审推荐出参加省赛的团队。经过校赛、省赛层层选拔,千余团队进入总决赛角逐龙鼎大奖。此次总决赛赛事不仅展现了参赛者的实力和才华,也为行业、院校、企业提供了一个相互交流、学习的平台。通过赛事,参赛选手们得以展示自己的作品,分享创意和想法;行业、院校、企业通过观摩和交流,发现新的“数字机遇”,推动数字产业发展。本届大赛由科技部、教育部、工信部、中国科协指导,全国三维数字化创新设计大赛组委会、国家制造业信息化培训中心、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、光华设计发展基金会等单位共同主办。全国3D大赛自2008年发起举办以来,已连续成功举办至第16届,受到各地方、高校和企业的重视,赛事规模稳定扩大,参赛高校连续每届超过600所、参赛企业每年超过1000家,初赛参赛人数累积突破800万人、省赛表彰获奖选手累积突破19万人、国赛表彰获奖选手累积突破1.9万人;参赛作品水平不断提升,涌现出了一大批优秀设计作品与团队,并快速成长为行业新锐与翘楚,备受业界关注;同时大赛一头链接教育、一头链接产业、一头链接行业与政府,产教融合不断深化,政产学研用资互动不断加强,技术、人才与产业项目合作对接及产业生态平台作用日益突显,被业界称为“创客嘉年华、3D奥林匹克、创新设计奥斯卡”,对引导广大青年学生积极投身数字经济和创新创业的时代洪流,发挥了积极作用。西安交大高度重视本次大赛,由实践教学中心统筹组织,机械工程学院具体负责实施。本次比赛取得的成绩,反映了学校在打造具有交大特色的实验实践教学和创新创业教育体系方面取得的积极进展。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 12