您当前的位置: 首页 > 学校概况

学校简介:

学校教员: 人,学生数量:人, 校友数量: 人,子机构数量:个, 相关机构: 个,受资助项目:项, 文章数: 篇,专利数:项,

在自然界中,具有多个识别域的超分子结构广泛存在,并且能够结合不同的客体分子实现不同的功能。例如,人血清白蛋白(HSA)含有三个同源结构域,其中结构域II倾向于结合大的杂环和带负电的化合物,而结构域III则更适合结合小型芳香羧酸。这类结构在结合了这些小分子客体分子以后就可以开启不同的功能,如选择性催化和传输。然而,设计人工多位点识别体系来模拟自然界这类超分子结构的功能是非常具有挑战的。针对这一问题,西安交通大学材料学院张明明教授课题基于多组分配位自组装构筑了一系列具有不同识别域的梯形三空腔金属笼。由于引入了线性半刚性八齿羧酸钠配体,基于卟啉的金属笼能够通过封装富勒烯分子发生结构变化,在加入C60和C70后对晕苯分子展现出不同的识别过程。C60分子优先进入该金属笼的中间空腔,会压缩两个侧空腔的尺寸,使得金属笼的侧空腔可以分别包裹一个晕苯分子。然而C70分子会更倾向于进入两个侧空腔中,从而压缩中间空腔的尺寸,迫使中间空腔来包裹一个晕苯分子。该研究不仅提供了一种设计和制备多空腔金属笼用于异质封装的通用策略,还利用其与富勒烯的结合力差异实现了不同的变构识别过程,有望推动变构超分子体系在选择性输运、药物递送和多组分协同催化等方面的发展。近日,该研究成果发表在国际化学领域权威期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。论文第一作者为西安交通大学材料学院博士生刘海飞,通讯作者为西安交通大学材料学院张明明教授与深圳大学化学与环境工程学院王恒副教授。西安交通大学金属材料强度国家重点实验室是论文第一通讯单位。该研究工作得到了国家自然科学基金、陕西省重点研发计划国际合作项目、西安交通大学基础研究计划等项目共同的资助,论文的表征及测试得到了深圳大学化学与环境工程学院国晨星博士,西安交通大学物理学院侯高磊教授,布鲁克工程师张振义博士,西安交通大学分析测试共享中心的支持。受自然界中机械互锁蛋白质和DNA的启发,机械互锁分子在过去几十年中受到了极大关注,并且被广泛用于构筑机械互锁聚合物和分子机器。由两个环或者笼状结构互相嵌套形成的索烃,是最为基础机械互锁分子之一。然而,虽然利用笼状化合物来构筑索烃结构已经取得了很大的进展,但是利用索烃作为构筑基元来构筑更为高级的机械互锁结构,尤其是刚性的环状多索烃结构却鲜少被报道。张明明教授课题组利用Cu/菲罗啉单元与Pt/吡啶/羧酸的正交自组装,高效制备了一系列双金属核[2]索烃和环状双[2]索烃,其结构得到了单晶X射线衍射的验证。该工作首次报道了由正交金属配位自组装制备的刚性环状双[2]索烃,为利用索烃来构筑高阶机械互锁结构提供了新的思路。之后作者发现这类结构具有广谱的抗菌性能,为高阶超分子结构在生物医学领域的应用提供了借鉴。近日,该研究成果在国际化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)发表。论文第一作者为西安交大材料学院博士生冯倩、西安交大前沿学院博士生丁睿与西安交大材料学院侯亚丽博士,通讯作者为西安交大材料学院张明明教授,西安交大金属材料强度国家重点实验室是论文第一通讯单位。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

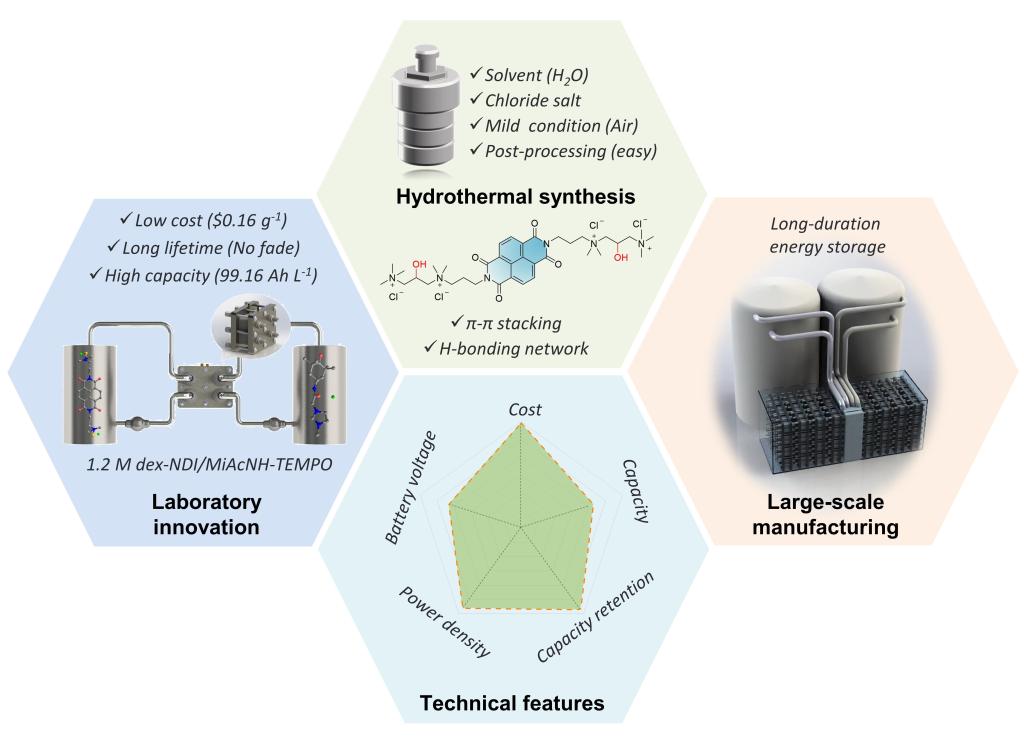

中性水系有机液流电池(AORFBs)有望实现可再生能源从辅助能源向主导能源的转变。其中,电解液材料是液流电池中关键组成部分,是能量存储的核心单元,其成本占系统总成本的50%以上。因此,AORFBs从实验室创新到大规模制造的成功转型在很大程度上依赖于高性能电解质材料的开发。萘二酰亚胺材料因其独特的平面刚性结构以及优异的双电子存储特性而备受关注。然而,萘二酰亚胺衍生物作为负极电解质材料依然面临着高浓度性能不足以及制备成本高昂两大难题。针对上述问题,西安交通大学前沿院何刚教授课题组在前期工作的基础上,利用结构改性修饰策略以及优化制备工艺,在核心萘环末端引入亲水基团,通过水热合成技术实现了萘二酰亚胺材料验室级百克尺度制备。其中,dex-NDI水溶性高达1.85 M和成本低至$0.16 g-1。结合分子动力学模拟,X射线衍射模拟等理论计算以及电喷雾离子时间飞行质谱,变温红外光谱等多种表征技术,深层次揭示了π-π堆积和氢键网络协同效应对萘二酰亚胺材料分子构型稳定性影响的内在机制。匹配负极氮氧化合物电解液(MiAcNH-TEMPO),构建的全电池体系在制备成本,体积容量(54.4 Ah L-1),电池电压(1.27 V),功率密度(318 mW cm-2)以及循环寿命等多个维度展现出显著的优势。这一研究成果不仅为萘二酰亚胺材料相关领域提供了宝贵的借鉴意义,并且推动了中性水系有机液流电池的技术发展。本工作首次提出了水热合成技术规模化制备萘二酰亚胺衍生物的普适方法,阐明了分子间π-π堆积和氢键网络的协同作用,为电解质材料的设计合成提供了新的思路,也为水系有机液流储能技术从实验创新到大规模制造的商业化发展奠定了坚实基础。以上研究结果以论文形式发表在国际化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上,该论文也被选为VIP(Very Important Paper)和Back Cover文章。西安交通大学前沿院博士研究生刘旭和张恒为论文共同第一作者,何刚教授为论文通讯作者,西安交通大学为论文唯一通讯作者单位。相关工作得到了西安交通大学能源与动力工程学院何雅玲院士和李印实教授、北京理工大学李明佳教授的指导和支持。这也是何刚教授课题组在前期萘/苝二酰亚胺基液流电池关键电解液材料研究领域中的又一重要突破。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

在国家“双碳”战略需求的背景下,钠离子电池凭借钠资源的低成本优势有望在未来规模储能领域实现广泛应用。作为限制钠离子电池能量密度的关键部分,正极材料的能量密度和循环寿命一直备受广大科研工作者的关注。典型的层状氧化物正极材料在实际应用过程中一直面临着钠空位有序和大体积相变的基础科学问题,这直接了限制了这类正极材料的电化学性能和能量密度。鉴于此,西安交通大学王鹏飞教授课题组提出利用Li+、Mg2+、Ti4+三种特定功能离子的协同效应有效解决了P2型正极材料低电压区域钠空位有序重排和高电压区域大体积相变的难题,设计的正极材料工作电压为3.57 V,可逆比容量达到134 mAh g–1,与硬碳负极匹配的全电池能量密度达到296 Wh kg–1。同时,王鹏飞教授团队通过高通量合成实验绘制层状相的热力学稳定相图,研制出一种P2和O3双相结构共生的新型层状正极材料,两相界面的“互锁效应”有效减小了材料充放电过程中结构应力和晶格错位概率,缓解了大尺寸钠离子脱嵌过程中的相变体积变化,得到了一种可逆比容量为144 mA hg–1,能量密度高达514 Wh kg–1的新型钠离子电池正极材料。关研究成果以《多离子协同抑制P2型正极大体积相变提高钠离子电池性能》(Mitigating the Large-Volume Phase Transition of P2-Type Cathodes by Synergetic Effect of Multiple Ions for Improved Sodium-Ion Batteries)为题于2月21日在线发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。同时以《一种合理的双相调控策略实现高性能钠离子电池层状正极》(A Rational Biphasic Tailoring Strategy Enabling High-Performance Layered Cathodes for Sodium-Ion Batteries)为题于3月1日在线发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上。论文第一作者均为电气学院承志伟博士,西安交通大学王鹏飞教授、肖冰教授、滑纬博研究员以及中科院化学研究所郭玉国研究员为共同通讯作者,论文第一单位均为电工材料电气绝缘全国重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 8

近日,西安交通大学物理学院杨生春教授团队与华中科技大学姚永刚教授、上海交通大学邬剑波教授合作,在小尺寸、高抗烧结、多组元Pt基金属间化合物燃料电池催化剂制备领域取得重要进展。团队首次提出利用氢化硼烯原位合成多组元Pt基金属间化合物(IMCs)燃料电池催化剂的新策略。研究表明,高负载量、尺寸在2-4纳米的Pt基金属间化合物(i-PtM)纳米粒子可显著提升催化活性和寿命,并降低催化剂使用成本,同时降低Pt用量。此外,高金属负载量有助于降低催化层厚度进而加速传质,增加金属和Nafion膜的接触几率,提高电荷传输和反应速率。但在实际合成过程中,高温热处理是催化剂中无序PtM合金纳米粒子到有序i-PtM相变的必需环节,该过程会加速粒子的聚集烧结和Ostwald熟化,形成大尺寸颗粒,尤其在提高载量时,粒子间距会进一步减小并加剧烧结;其次,降低载体含量必然会减少载体表面积和吸附位点数,使部分金属粒子负载不稳定,易于流失,导致催化剂稳定性急剧衰减。因此,i-PtM催化剂制备中相变必需的高温与所期望的“小尺寸”和“高负载量”之间存在严重的相互制约,成为这类催化剂工业化制备和应用的“瓶颈”。目前传统解决方案主要有两种:一是通过对金属纳米粒子进行包覆等物理阻隔,限制其在高温下的扩散、迁移,能够有效抑制聚集烧结现象的发生;二是通过S、N等元素对碳基载体进行掺杂改性,利用这些元素与贵金属之间的配位作用形成“锚定”效应,提高催化剂抗烧结性能。但繁复的制备条件对工业生产中低成本、绿色化的工艺要求而言仍然是一个极大的挑战。针对上述关键问题,杨生春教授团队在前期研究基础上(ACS Appl Mater&Interfaces,2022;J Mater Chem A,2020)提出了一种利用氢化烯(HB)合成多组元Pt金属间化合物(IMCs)的新方法。该方法将HB的还原性与原位形成的硼(B)纳米片相结合,形成了强金属-载体相互作用(SMSI),从而使催化剂具有更小的尺寸、更高的负载能力和稳定性。实验和理论计算揭示了催化剂中Pt-B键对催化剂的稳定性起到了关键作用,可使Pt纳米颗粒能够在高密度分布条件下仍然保持高度分散,即使在800-1000℃高温热处理过程中也展现出优异的抗烧结性能。此外,该策略还适用于在纳米碳(如碳黑、碳纳米管、石墨烯)和金属氧化物(如Al2O3、TiO2、CeO2)材料表面制备超小尺寸和高负载量的负载型贵金属催化剂,从而极大拓展了该策略的适用范围。通过Pt-B之间的SMSI效应,团队成功合成了一系列超小尺寸的二元、三元、四元和五元Pt基多组元金属间化合物燃料电池催化剂。与商业催化剂相比,这些i-PtM催化剂表现出更高的催化活性和耐久性。该成果以“氢化硼烯实现多组元金属间化合物催化剂的合成”(Hydrogenated borophene enabled synthesis of multielement intermetallic catalysts)为题于2023年11月16日在《自然通讯》(Nature Communications)杂志在线发表。西安交通大学物理学院博士生曾晓晓、硕士生景玉丹(已毕业)、博士生高赛赛(已毕业)和上海交通大学博士生张文聪为论文共同第一作者,王斌副教授、华中科技大学姚永刚教授和杨生春教授为论文共同通讯作者,西安交通大学物理学院物质非平衡合成与调控教育部重点实验室为论文第一完成单位。此外,物理学院张杨副教授参与了本论文计算工作,杨生春教授团队梁超研究员、新疆大学季辰辰副教授、上海交通大学邬剑波教授等也深入参与本工作。该研究工作得到了“一带一路国际合作项目”“国家自然科学基金”“陕西省两链融合项目”“陕煤-秦岭计划基础科学研究项目”以及中央高校基本科研业务费等项目经费支持。西安交通大学国家储能平台(中心)、分析测试共享中心、校级高性能计算平台、材料学院和物理学院院级共享平台为本工作提供了大力支持。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-43294-z 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

企业投资对经济增长具有重要影响,而税收政策作为一种调控企业投资行为的重要工具,其激励作用及内部机制一直受到学术界的广泛关注,但是现有相关研究可能存在的不足之处在于:其一,更多关心的是具有较大规模的企业在面对减税激励时所采取的投资反应,而忽视了对小微企业应税行为的探索;其二,忽略了企业应对政策所可能具备的策略性互动,从而面临因果识别方面的挑战。针对于此,西安交通大学经济与金融学院青年教师冯晨博士以第一作者署名与上海财经大学公共经济与管理学院刘冰博士、叶永卫博士等完成的一项研究尝试探讨了我国减税政策对小微企业投资行为的异质性影响,从而一定程度上填补了该方面所存在的研究空白。该项合作成果已于近期正式发表于我国经济学顶级期刊《管理世界》,西安交通大学经济与金融学院为第一署名单位。该文基于我国2012—2015年小微企业所得税优惠政策这一背景,利用一种全新的群聚—双重差分法(Bunching—DiD)估计策略,探讨了针对小微企业的所得税减半征收政策对其投资行为的影响。结果发现,减税政策会使优惠门槛处企业存在策略性群聚行为,且政策并不会对该类企业投资产生实质性作用;相反,针对于真实性小微企业而言,其面临减税激励时经营性投资会存在显著提升。此外,本文进一步发现此轮大规模减税政策还具有普惠性特征,其会对企业生产率、就业规模及经营绩效均产生积极作用。冯晨现为西安交通大学经济与金融学院财政系助理教授,入选学校“青年优秀人才计划”,主要研究方向集中于公共经济与财政学方面,入校以来已在《经济研究》《管理世界》《世界经济》《中国工业经济》及Journal of Corporate Finance等经济学顶级和权威期刊发表10余篇成果。 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 5

近日,西安交通大学张留洋教授团队基于太赫兹时域信号的局部对称性特征,结合脉冲信号的多次反射机制,提出了一套在极低信噪比下进行高对比度成像的太赫兹信号处理体系,能够对涂层、复合材料和电子器件的内部缺陷实现高效精确定位与检测,有望应用于机械领域关键构件的损伤检测。相关成果以《极低信噪比下通过太赫兹成像提取层状结构中的隐藏信息》(Hidden-information extraction from layered structures through terahertz imaging down to ultralow SNR)为题发表于国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)。太赫兹波是频率位于0.1THz到10THz之间的电磁波,该波段对常见的非极性电介质材料具有良好的穿透性,且具有分辨率高、安全性强等优点,在工业检测领域具有广阔的应用前景。然而,目前太赫兹脉冲源的功率仅有微瓦级别,导致测量信号的信噪比极低。现有太赫兹检测技术通常仅针对厚度2mm以下、层数10层以内的结构,而工业中常见的多层复杂结构的缺陷检测仍极具挑战。针对以上挑战,研究人员通过分析太赫兹波在多层结构内部的传输过程,研究了脉冲信号的多次反射机制,并据此提出了一种全新的太赫兹检测成像方案,设计了一种适用于极低信噪比下的结构重建方法,在信噪比低至-6dB时仍能有效提取太赫兹脉冲,实现了30层复合结构的准确测量与重建。进一步,提出了一种太赫兹图像对比度增强策略,利用太赫兹脉冲信号的边缘部分,在不额外增加测量时间的前提下获得了较高的对比度增益,使得成像结果的平均峰值信噪比提高了7dB。该工作大幅提高了太赫兹检测技术的检测精度与厚度,推进了太赫兹检测技术的工业应用进程。近日,西安交通大学张留洋教授团队基于太赫兹时域信号的局部对称性特征,结合脉冲信号的多次反射机制,提出了一套在极低信噪比下进行高对比度成像的太赫兹信号处理体系,能够对涂层、复合材料和电子器件的内部缺陷实现高效精确定位与检测,有望应用于机械领域关键构件的损伤检测。相关成果以《极低信噪比下通过太赫兹成像提取层状结构中的隐藏信息》(Hidden-information extraction from layered structures through terahertz imaging down to ultralow SNR)为题发表于国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)。太赫兹波是频率位于0.1THz到10THz之间的电磁波,该波段对常见的非极性电介质材料具有良好的穿透性,且具有分辨率高、安全性强等优点,在工业检测领域具有广阔的应用前景。然而,目前太赫兹脉冲源的功率仅有微瓦级别,导致测量信号的信噪比极低。现有太赫兹检测技术通常仅针对厚度2mm以下、层数10层以内的结构,而工业中常见的多层复杂结构的缺陷检测仍极具挑战。针对以上挑战,研究人员通过分析太赫兹波在多层结构内部的传输过程,研究了脉冲信号的多次反射机制,并据此提出了一种全新的太赫兹检测成像方案,设计了一种适用于极低信噪比下的结构重建方法,在信噪比低至-6dB时仍能有效提取太赫兹脉冲,实现了30层复合结构的准确测量与重建。进一步,提出了一种太赫兹图像对比度增强策略,利用太赫兹脉冲信号的边缘部分,在不额外增加测量时间的前提下获得了较高的对比度增益,使得成像结果的平均峰值信噪比提高了7dB。该工作大幅提高了太赫兹检测技术的检测精度与厚度,推进了太赫兹检测技术的工业应用进程。多次反射所引起的时域信号振荡是太赫兹检测中普遍存在的突出难题。对于多层结构,多次反射所产生的脉冲能量之和将超过单次反射的能量,使得信噪比降低到0dB以下。通过研究多次反射尖峰在时域信号中的分布特性,提出了一种太赫兹均值成像策略,根据区间内多次反射能量之和近似守恒原理抑制了多次反射所引起的噪声,从而大大提高了太赫兹图像的对比度。针对太赫兹成像中的阴影和图像叠加问题,提出了一种基于高阶统计量的线性叠加消除方法,利用图像四阶中心矩这一极值条件消除其它层对本层图像的干扰,最终获得结构清晰、可辨识的太赫兹图像。进一步,团队将太赫兹检测与成像技术应用于文物保护领域,对秦始皇兵马俑表面的彩绘样品进行检测,获得彩绘层精确的结构、厚度等信息。通过本文提出的太赫兹检测成像策略,成功检测出兵马俑彩绘下的脱黏和孔洞缺陷(图3),为古代彩绘的早期保护提供了新的技术途径。机械工程学院博士生崔玉清为论文第一作者,机械工程学院张留洋教授为论文通讯作者。该项研究工作得到了西安交通大学青年拔尖人才计划、国家自然科学基金等项目资金的支持。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adg8435课题组网站:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/liuyangzhang 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

相较于拓扑绝缘体,磁性拓扑材料是结合了拓扑与磁性特点的一类新型材料。磁性拓扑材料可以通过外加磁场有效调控材料的磁化方向,实现不同拓扑态之间的拓扑相变。这些拓扑转变可以表现出一系列新奇的物性与物相。例如,外加磁场可以实现磁性拓扑半金属到量子反常霍尔态,或表现出异常能斯特效应等。然而,对于拓扑结构与磁性相变之间的联系一直缺乏相关研究,这大大地限制了人们对拓扑材料的认知和应用。针对上述问题,西安交通大学杨森教授课题组联合爱尔兰都柏林圣三一学院Mike Coey教授团队以巡游拓扑铁磁材料CoS2单晶为研究对象,采用费米工程工程方法调控CoS2的非平庸拓扑能带结构,成功实现了磁相变有序度的可逆性转化。文章要点:拓扑铁磁体CoS2在居里温度为119.8 K时表现出无磁滞、弱一阶磁相变,其三相临界点µ0Htcp为0.034 T。这些行为可归因于自旋极化的eg子带在费米能级附近出现了子带交叉的拓扑结构。其磁对称性以及在费米能级上方的子带交叉处混合了多数自旋和少数自旋的eg带(如图1a),产生了磁化强度中的拓扑项,即在Landau自由能中引入了-M3项。结合其他磁性材料与磁相变有序度关系的相关报道(Adv.Funct.Mater.32,2107513(2021),Phys.Rev.B 96,144429(2017),J.Phys.Condens.Matter 33,015801(2020)),研究人员分析发现当具有相反自旋方向的亚子带交叉混合时,拓扑自旋能隙就会出现。因此,他们采用费米工程方法,使用适当的合金元素调制任何具有子带反转的拓扑铁磁金属的磁相变有序度和热滞现象。该工作将理论与实验相结合,讨论了费米能级相对于子带一维交叉点的位置对调控磁性相变有序度的内在关联机制。在CoS2中进行空穴掺杂获得Co0.89Fe0.11S2单晶,空穴的添加排空了少数自旋子带的eg电子口袋,导致了正常的二阶磁性相变。而在CoS2中进行电子掺杂时,Co0.94Ni0.06S2的3d电子能带结构图谱显示其费米能级提升到子带间隙,产生了具有高热滞行为的强一阶相变。对应的三种费米能带与拓扑交叉结构的相关位置示意图如图1b所示。图2证实了调控费米能级与非平庸一维交叉能带结构的相对位置可以有效实现磁相变有序度的可逆转化。该研究结果表明,拓扑电子结构与居里相变附近的热滞现象之间存在关系,这为我们寻找具有巨磁熵变和近零热滞的理想磁制冷材料提供了有效方法。同时,此次拓扑结构与磁相变有序度序参量之间的联系也为我们重新审视已知铁磁体的能带结构,并构建机械性能稳定的磁热材料,用于磁制冷技术的研发。相关研究成果以“Influence of topology on the phase transition of aferromagnetic metal”(拓扑结构对铁磁金属磁相变的影响)为题发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。西安交通大学与都柏林圣三一学院联合培养的博士研究生张蕊为此工作的第一作者,爱尔兰都柏林圣三一学院的Mike Coey教授和贺杨堃博士为联合通讯作者。论文的合作者还包括都柏林圣三一学院Siddhartha Sen教授、西安交通大学杨森教授和陈凯运博士。该工作得到了爱尔兰国家科学基础研究基金、国家自然科学基金及陕西省科学基础研究计划的支持。论文连接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2302466120 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

1985年,Smalley、Kroto和Curl等发现了一种由五边形和六边形组成的笼状结构全碳分子,由60个碳原子组成(C60),具有足球一样完美对称的结构,并将其命名为巴克明斯特富勒烯(Buckminsterfullerene),是除了石墨和金刚石之外的碳的第三种同素异形体。这一发现标志着人类揭开了富勒烯的神秘面纱,开启了富勒烯科学这一全新的研究领域,三位科学家因此获1996年诺贝尔化学奖。富勒烯独特的几何结构和电子结构使得易于利用物理或化学方法对其进行修饰,从而制备杂富勒烯、内嵌富勒烯和外接富勒烯等多种类型的富勒烯衍生物。这些富勒烯衍生物和富勒烯基碳材料在超导、储氢、光伏电池、单分子器件以及医学诊断和治疗等领域均具有重要的基础研究意义和实际应用价值。同时,天文学家在恒星形成区、年轻恒星、演化晚期恒星、(前)行星状星云以及星际介质等多种天体环境中发现了C60,显示了C60富勒烯的无处不在和神奇魅力。近年来,西安交通大学侯高垒教授联合多个研究团队,利用自主发展的质谱-光谱联用实验技术,首次测量得到了气相富勒烯-金属复合物在6-25微米范围的高分辨红外谱,通过与Spitzer空间望远镜得到的天文观测谱比对分析,提出富勒烯-金属复合物可潜在贡献于星际未证认红外发射谱带和弥散星际谱带(The Astrophysical Journal 2023,952:13.DOI:10.3847/1538-4357/accf1b);并在此基础上构建了VibFullerene数据集,为2021年发射升空的詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)搜索并分析星际富勒烯相关物种提供了重要参考(MNRAS 2023,525,3061.DOI:10.1093/mnras/stad2335)。同时,在以富勒烯-金属团簇作为碳基负载型金属催化剂的模型探索相关催化反应活性位点和催化机制时发现富勒烯的奇异几何-电子效应使其可作为“氢摆渡车”(几何效应)与“电子海绵”(电子效应)助力金属催化(Angewandte Chemie 2021,60,27095,DOI:10.1002/anie.202112398;Cell Report Physical Science 2022,3,100910,DOI:10.1016/j.xcrp.2022.100910)。然而,一个非常基本的物质结构问题仍有待回答:外来一个原子或基团,倾向于结合在巴基球表面的哪个位置?根据巴基球的球对称结构,外来原子将会有五个可能的结合位点:五元环中心、六元环中心、五元环与六元环共享桥键、六元环与六元环共享桥键和顶点,但结合在哪个位置最稳定?目前尚缺乏直接的实验证据。鉴于此,西安交通大学侯高垒教授联合荷兰自由电子激光光源FELIX和比利时鲁汶大学等研究机构的科学家,利用Ar原子标记的红外光解离光谱技术(或称标记光谱学)测量了C60V+Ar在250–1700波数范围的高分辨红外谱。结合量化计算和分子动力学模拟,研究人员发现Ar原子与C60V+之间的相互作用非常微弱,使得Ar标记对C60V+的几何结构和振动特征影响极小。通过进一步的Cosine相似指数比对和异构化路径分析,研究确定钒阳离子结合在巴基球五元环上方的结构为实验中发现的结构。同时,该结构也是理论计算预测的最稳定结构,其稳定性起源于巴基球与钒离子之间的轨道相互作用与静电相互作用。该研究为探究富勒烯衍生物的结构与性质提供了一个可靠的实验方案,同时也为理解富勒烯与金属之间的相互作用本质提供了重要信息。上述研究成果近期以“Pentagon,Hexagon,or Bridge?Identifying the Location of aSingle Vanadium Cation on Buckminsterfullerene Surface”(五元环、六元环或桥位?金属钒阳离子在巴基球表面结合位点的确认)为题发表在国际著名期刊《美国化学会志》(Journal of American Chemical Society 2023,DOI:10.1021/jacs.3c08451)。西安交通大学物理学院侯高垒教授设计领导了该研究,为论文的通讯作者,博士生徐健智为论文第一作者。参与此工作的有荷兰FELIX的Joost Bakker教授和Olga Lushchikova博士以及比利时鲁汶大学的Peter Lievens教授和Ewald Janssens教授(共同通讯作者)。此外,研究工作得到了厦门大学谢素原院士的支持与帮助,在此表示致谢。西安交通大学物理学院和物质非平衡合成与功能调控教育部重点实验室为论文的第一单位与通讯作者单位,研究工作得到了国家自然科学基金和西安交通大学“青年拔尖人才支持计划”等的支持。西安交大“团簇谱学精密测量和结构调控”研究团队由侯高垒教授牵头组建。团队实验和理论并重,坚持面向世界科技前沿和国家重大需求,主要利用自主研发的多维度调控的高灵敏度高分辨质谱-光谱联用实验技术与仪器,开展原子分子团簇结构、光谱学及其动力学的实验和理论研究。目前研究工作主要围绕实验室天体物理与化学、能源催化转化以及团簇基功能信息器件的设计与构建等开展。在JACS、Angewandte Chemie、Acc.Chem.Res.、PNAS、Nat.Commun.、Astrophys.J.、MNRAS和Phys.Rev.A等期刊发表学术论文90余篇;主持国家自然科学基金委面上项目、重大研究计划、科技部高端外专项目和陕西省科技科技创新团队等国家级与省部级项目,与国内外多个知名研究小组和大型光源装置如加拿大光源、荷兰自由电子激光光源FELIX等建立有紧密的长期合作关系。文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.3c08451 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

全固态锂电池具有高比能、高安全性、高可靠性、长寿命、可柔性化等优点,在柔性电子器件、电动汽车、航空航天等领域具有巨大的储能应用价值,是未来储能电源发展的重要方向。然而,全固态锂电池有限的固态电解质-电极界面接触导致界面处不连续的离子传输和较大的界面阻抗,最终造成较差的电化学性能甚至电池性能过早劣化。如何有效解决固态电解质与电极固有的界面接触问题是全固态电池锂电池进一步发展的关键科学问题。聚合物固态电解质因其质轻、柔性、易加工、安全可靠以及价格低廉等优势,在实现高比能、长循环和高安全的全固态锂电池实际应用中具有巨大潜力。近期,西安交通大学化学学院丁书江教授团队在前期设计的动态超分子离子导电弹性体(DSICE)材料基础上,发展了多重动态键驱动全固态锂电池正极/聚合物电解质一体化的新策略,构建了集成式正极/超薄聚合物电解质的全固态锂电池(图1)。经精细结构设计的动态超分子离子导电弹性体具有优异的电化学性能和力学性能。首先,将动态超分子离子导电弹性体用于固态电解质。有效的锂离子传输有利于锂负极界面处均匀沉积,强而韧的力学性能有利于电解质与锂负极产生共形接触,提高锂负极的稳定性,同时可构建超薄(12μm)的聚合物电解质;其次,将动态超分子离子导电弹性体用于磷酸铁锂正极粘结剂。快速的锂离子传输能力促进电极材料内部的离子传输,多重氢键作用增强电极颗粒间的黏附力。最后,固态电解质和磷酸铁锂复合正极在动态超分子离子导电弹性体中多重动态键(包括动态二硫键、单重氢键以及四重氢键)驱动下形成一体化的正极/聚合物电解质结构,实现了聚合物电解质和电极界面的分子级融合,且组装的集成式正极/超薄聚合物电解质全固态锂电池表现出小的极化电压和界面阻抗、高的比容量和倍率性能,以及良好的循环稳定性。该工作从聚合物分子结构设计角度为全固态锂电池中固有的电解质-电极界面接触问题提供了一种新的解决策略。上述研究成果近期发表在《德国应化》(Angewandte Chemie International Edition)上,西安交通大学化学学院为第一通讯单位,第一作者是西安交通大学陈晶博士,唯一通讯作者为西安交大化学学院丁书江教授。该研究得到国家自然科学基金委、陕西省科技创新团队以及西安交通大学分析测试共享中心的支持。感谢蔡司公司对该工作中电池结构表征的帮助。论文链接地址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202307255课题组网站:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/dingsj 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0

免疫检查点抑制剂(Immune checkpoint inhibitors,ICIs)越来越多地用于晚期肝细胞癌(Hepatocellular carcinom,HCC)患者。目前评估ICIs治疗的临床试验大多数针对的是肝功能Child-Pugh A级患者,然而临床实践中许多晚期HCC患者的肝功能为Child-Pugh B级,这导致在临床上对合并有肝功能受损的晚期HCC患者使用ICIs治疗的相关证据缺乏。针对上述问题,西安交通大学第二附属医院感染科纪泛扑教授团队、洛杉矶Cedars-Sinai Medical Center杨毅辉和Ju Dong Yang博士团队、伦敦Imperial College London,David J.Pinato教授团队合作开展研究。该研究通过荟萃分析22项已发表研究,总共纳入699名Child-Pugh B级和2114名Child-Pgh A级的晚期肝细胞癌患者,系统分析了ICIs治疗Child-Pugh B级肝功能晚期肝细胞癌患者的疗效和耐受性。研究同时获得包括美国、日本、德国、奥地利、中国河北、台湾地区团队7项研究原始数据资料的数据支持与协作。研究发现接受ICIs治疗的Child-Pugh B级晚期肝细胞癌患者的客观应答率(objective response rate,ORR)为14%(95%CI,11%-17%)(图1A),疾病控制率(disease control rate,DCR)为46%(95%CI,36%-56%)(图1B);其中位生存期为5.5个月(95%CI,3.57-7.42),中位无进展生存期为2.7个月(95%CI,1.85-3.52)。在接受ICIs治疗的晚期肝细胞癌患者中,与Child-Pugh A级相比,Child-Pugh B级的ORR(OR 0.59;95%CI 0.43-0.81;P Child-Pugh B级晚期肝细胞癌患者的治疗问题在临床上备受关注,通过该研究表明Child-Pugh B级晚期肝细胞癌患者使用ICIs治疗尽管总体疗效低于Child-Pugh A级的患者,但有相当一部分患者获得肿瘤应答,且安全性与Child-Pugh A级患者无差别,研究数据支持在精心选择的晚期肝细胞癌和Child-Pugh B级肝功能患者中使用免疫疗法。总体而言该研究为免疫治疗在晚期肝细胞癌患者的应用中提供了更充实的证据支持,但未来仍需要更多的研究来确定ICIs治疗在这一人群中的有效性。上述研究成果以“Immune Checkpoint Inhibitors for Child-Pugh Class BAdvanced Hepatocellular Carcinoma:A Systematic Review and Meta-Analysis”为题在美国医学会肿瘤学期刊《JAMA Oncology》发表交大二附院为第一作者和通讯作者单位,内科学传染病专业博士生谢恩睿为第一作者,杨毅辉博士和Bernhard Scheiner博士为共同第一作者;感染科纪泛扑为末位通讯作者,Ju Dong Yang教授和David J.Pinato教授为共同通讯作者。论文链接:https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2808728 查看详细>>

来源:西安交通大学 点击量: 0