中性水系有机液流电池(AORFBs)有望实现可再生能源从辅助能源向主导能源的转变。其中,电解液材料是液流电池中关键组成部分,是能量存储的核心单元,其成本占系统总成本的50%以上。因此,AORFBs从实验室创新到大规模制造的成功转型在很大程度上依赖于高性能电解质材料的开发。萘二酰亚胺材料因其独特的平面刚性结构以及优异的双电子存储特性而备受关注。然而,萘二酰亚胺衍生物作为负极电解质材料依然面临着高浓度性能不足以及制备成本高昂两大难题。

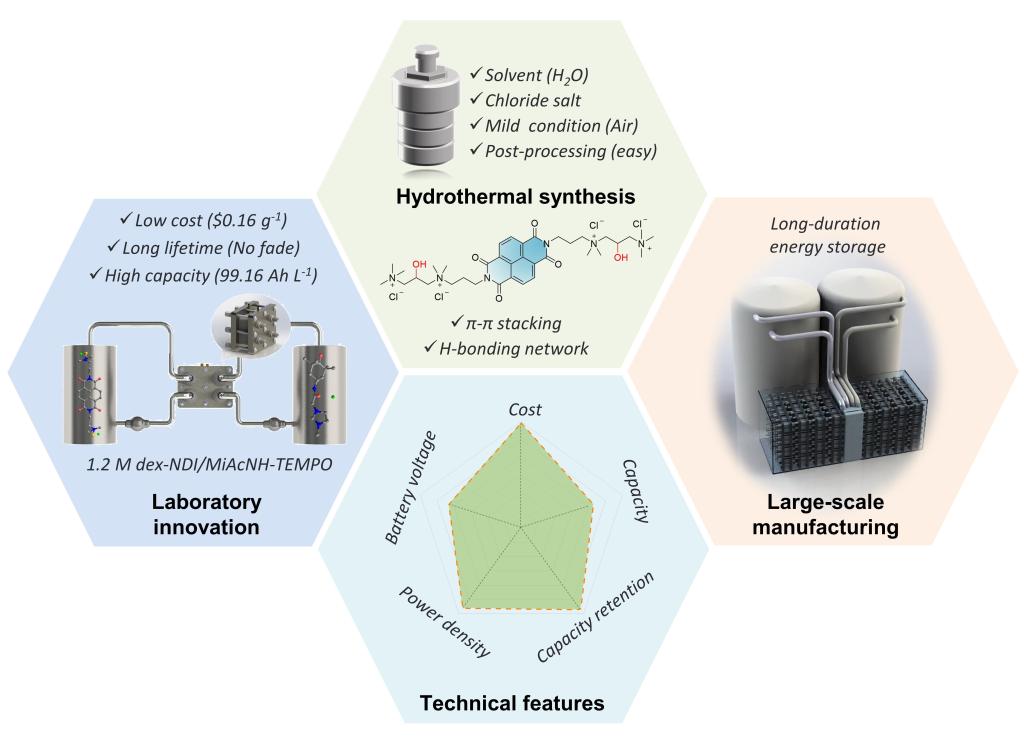

针对上述问题,西安交通大学前沿院何刚教授课题组在前期工作的基础上,利用结构改性修饰策略以及优化制备工艺,在核心萘环末端引入亲水基团,通过水热合成技术实现了萘二酰亚胺材料验室级百克尺度制备。其中,dex-NDI水溶性高达1.85 M和成本低至$0.16 g-1。结合分子动力学模拟,X射线衍射模拟等理论计算以及电喷雾离子时间飞行质谱,变温红外光谱等多种表征技术,深层次揭示了π-π堆积和氢键网络协同效应对萘二酰亚胺材料分子构型稳定性影响的内在机制。匹配负极氮氧化合物电解液(MiAcNH-TEMPO),构建的全电池体系在制备成本,体积容量(54.4 Ah L-1),电池电压(1.27 V),功率密度(318 mW cm-2)以及循环寿命等多个维度展现出显著的优势。这一研究成果不仅为萘二酰亚胺材料相关领域提供了宝贵的借鉴意义,并且推动了中性水系有机液流电池的技术发展。

本工作首次提出了水热合成技术规模化制备萘二酰亚胺衍生物的普适方法,阐明了分子间π-π堆积和氢键网络的协同作用,为电解质材料的设计合成提供了新的思路,也为水系有机液流储能技术从实验创新到大规模制造的商业化发展奠定了坚实基础。以上研究结果以论文形式发表在国际化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上,该论文也被选为VIP(Very Important Paper)和Back Cover文章。西安交通大学前沿院博士研究生刘旭和张恒为论文共同第一作者,何刚教授为论文通讯作者,西安交通大学为论文唯一通讯作者单位。相关工作得到了西安交通大学能源与动力工程学院何雅玲院士和李印实教授、北京理工大学李明佳教授的指导和支持。这也是何刚教授课题组在前期萘/苝二酰亚胺基液流电池关键电解液材料研究领域中的又一重要突破。